授業風景から-オンライン授業-経営戦略研究科 教授 谷村真理

会計・財務諸表ときくと、「数字?ちょっと苦手だな…」と思う方も多いと思います。正直ハッピーキャリアでも、「けど、リーダーとしては知っておかないといけないな…」という動機から、最初はやむなく受講される方も多いです。確かに、一見無味乾燥で面白くないと思われがちな分野ですが、実は数字の背後には奥行きのあるリアルで生々しい世界が広がっています。数字の分析結果はいわば「血液検査の数値データ」に過ぎません。そのデータの背後の諸現象を読み解き、どこが健康でどういった疾患の可能性があるか、今後より良い組織にしていくためには何をすればよいか、を探ることこそが重要なのです。

2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点等から、リモートでの講義も積極的に採り入れていますが、上記スタンスは崩さず、Zoomなどのオンラインツールを活用して活発なディスカッションを行って頂いています。リアルの集合講義とはまた違った感覚にはなりますが、参加のしやすさや資料共有のしやすさなどオンライン特有のメリットもあり、関東や中部地方など遠方から受講されている方も含め、とても積極的かつ熱心に講義に参加して頂くことができています。講師陣としても、リモート講義にありがちな「空気感の隙間」を埋めるため、各自が発言する機会を多く設けたり、休憩時間に「座談ルーム」を設けたり、メールなどで気軽に質問して頂ける雰囲気を作ったりと、工夫を凝らしています。

2020年以降、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点等から、リモートでの講義も積極的に採り入れていますが、上記スタンスは崩さず、Zoomなどのオンラインツールを活用して活発なディスカッションを行って頂いています。リアルの集合講義とはまた違った感覚にはなりますが、参加のしやすさや資料共有のしやすさなどオンライン特有のメリットもあり、関東や中部地方など遠方から受講されている方も含め、とても積極的かつ熱心に講義に参加して頂くことができています。講師陣としても、リモート講義にありがちな「空気感の隙間」を埋めるため、各自が発言する機会を多く設けたり、休憩時間に「座談ルーム」を設けたり、メールなどで気軽に質問して頂ける雰囲気を作ったりと、工夫を凝らしています。

コロナ禍の影響で、世の中にリモートワークスタイルが一気に浸透しましたが、もはやこの流れは不可逆です。オンラインでのディスカッションやプレゼンテーションに慣れることは、今やビジネスパーソンにとって必須となっています。仕事柄、慣れ不慣れはありますが、オンラインでのやり取りに便利なツールやノウハウ、マナーを教えあったり、実際に体感して見つけた課題や疑問を共有しあったりと、会計・財務諸表以外にも様々な気付き・知識を得て頂いています。相互研鑽の中、こういった実務的スキルを身に着けて頂けることも、ハッピーキャリアの重要なメリットだと感じています。とは言え、リアルの集合講義ならではの良さもありますので、必要に応じてリアル&オンラインのハイブリッド講義なども行っています。リアル、オンラインそれぞれのメリット・デメリットを体感し、客観的に捉え、臨機応変に活用できるハイブリッドなビジネスパーソンになって頂くことができればと思います。こういったオンライン化の流れは、生産性向上という形で企業の財務諸表にも表れ始めています。コロナ禍で苦しむ企業の姿やそれでも果敢に前進する姿も、財務諸表を読むと見えてきます。たかが数字、されど数字。その背後にある世界を、実感をもって紐解き、ポストコロナの新しい時代にあるべき経営の姿を、一緒に探索していきましょう!

コロナ禍の影響で、世の中にリモートワークスタイルが一気に浸透しましたが、もはやこの流れは不可逆です。オンラインでのディスカッションやプレゼンテーションに慣れることは、今やビジネスパーソンにとって必須となっています。仕事柄、慣れ不慣れはありますが、オンラインでのやり取りに便利なツールやノウハウ、マナーを教えあったり、実際に体感して見つけた課題や疑問を共有しあったりと、会計・財務諸表以外にも様々な気付き・知識を得て頂いています。相互研鑽の中、こういった実務的スキルを身に着けて頂けることも、ハッピーキャリアの重要なメリットだと感じています。とは言え、リアルの集合講義ならではの良さもありますので、必要に応じてリアル&オンラインのハイブリッド講義なども行っています。リアル、オンラインそれぞれのメリット・デメリットを体感し、客観的に捉え、臨機応変に活用できるハイブリッドなビジネスパーソンになって頂くことができればと思います。こういったオンライン化の流れは、生産性向上という形で企業の財務諸表にも表れ始めています。コロナ禍で苦しむ企業の姿やそれでも果敢に前進する姿も、財務諸表を読むと見えてきます。たかが数字、されど数字。その背後にある世界を、実感をもって紐解き、ポストコロナの新しい時代にあるべき経営の姿を、一緒に探索していきましょう!

授業風景から-クリティカルシンキング-京都華頂大学

現代生活学部生活情報学科教授

佐藤善信

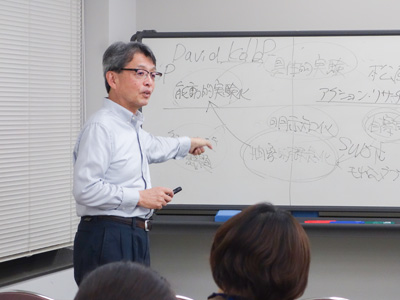

クリティカルシンキング(=批判思考)は、ラテラルシンキング(=水平思考)及びロジカルシンキング(=垂直思考)とともに思考方法の重要な一翼を占めている。その中でも特に、クリティカルシンキングは米国のビジネススクール(BS)で定番中の定番となっている科目である。日本のビジネススクールではロジカルシンキングが中心になっているが、後に明らかになると思うが、クリティカルシンキングの授業が日本では必要だと考えられる。これら3つの思考法はどのような関係になっているのだろうか。ラテラルシンキングは発散型の思考方法の典型例であり、例えば、ブレインストーミングのような多くの斬新なアイディアを考える思考方法である。これに対して、ロジカルシンキングは典型的な収斂型の思考方法であり、例えば、1つのアイディアの実施計画を文字通り論理的(ロジカル)に「垂直」的に深掘りしてゆく思考である。それでは、クリティカルシンキングとは何であろうか。それは多くのアイディアを比較評価して、最も良いと考えられるアイディアを選択するための思考方法である。良く、「日本人は好き嫌いでものごとを選択するが、その前にどのような基準に照らして好きなのかどうかを考える必要がある」(トリンプインターナショナルの元日本社長の吉越氏)と批判される。この「どのような基準に照らして、どのように評価するのか」を考えるのがクリティカルシンキングの特徴である。

クリティカルシンキング(=批判思考)は、ラテラルシンキング(=水平思考)及びロジカルシンキング(=垂直思考)とともに思考方法の重要な一翼を占めている。その中でも特に、クリティカルシンキングは米国のビジネススクール(BS)で定番中の定番となっている科目である。日本のビジネススクールではロジカルシンキングが中心になっているが、後に明らかになると思うが、クリティカルシンキングの授業が日本では必要だと考えられる。これら3つの思考法はどのような関係になっているのだろうか。ラテラルシンキングは発散型の思考方法の典型例であり、例えば、ブレインストーミングのような多くの斬新なアイディアを考える思考方法である。これに対して、ロジカルシンキングは典型的な収斂型の思考方法であり、例えば、1つのアイディアの実施計画を文字通り論理的(ロジカル)に「垂直」的に深掘りしてゆく思考である。それでは、クリティカルシンキングとは何であろうか。それは多くのアイディアを比較評価して、最も良いと考えられるアイディアを選択するための思考方法である。良く、「日本人は好き嫌いでものごとを選択するが、その前にどのような基準に照らして好きなのかどうかを考える必要がある」(トリンプインターナショナルの元日本社長の吉越氏)と批判される。この「どのような基準に照らして、どのように評価するのか」を考えるのがクリティカルシンキングの特徴である。

この授業ではクリティカルシンキングの内容を演習&ディスカッション方式で進めていった。授業の内容は論理の組み立て(主張の基礎になる根拠、そして根拠と主張とを矛盾なく結びつける論拠を示したツゥールミン・モデルや効果的なビジネス文書の構造など)を考えながら、いくつかのエッセイの論理の「破たん部分」を発見してもらったり、ある「事実」からどのような仮説を導き出すことができるのかを、ケースメソッド授業で行った。ケースメソッドは米国のBSで重視されている授業方式である。ケースとはある人物や企業の問題状況を説明している資料であるが、そのケースを受講者に事前に配布し、そのケースをケースの課題にしたがって分析してきてもらい、授業当日はその課題についてディスカッションを行ってゆく授業スタイルである。普段このような思考方法を意識的には行っていない受講者は多いに戸惑ったことが分かる。皆さん、発言を求められると自信なげに応えておられたり、私の側から解説をしても「まだ、頭がもやもやとしています」といったコメントが返ってきたりした。しかし、それだからこそ、この科目の成果は大きいと考えられる。実際に、初回の授業(入校式直後の授業です)と比べ、最終回の4回目の授業では、事前レポートも「意識的に」クリティカルに(かつロジカルに)思考した結果が随所に見られるようになった。また、提出が義務付けられている最終の「振り返りレポート」でも、「今までの感覚的な論理の組み立てや事実や情報の無批判的な受容、あるいは前提や仮定を不変の初期条件と考えていた思考方法を反省しています。今後はこのクリティカルシンキングで学習したいくつかの理論的フレームワークを仕事に活用してゆきたいと思っています」という声が多く聞かれた。

この授業ではクリティカルシンキングの内容を演習&ディスカッション方式で進めていった。授業の内容は論理の組み立て(主張の基礎になる根拠、そして根拠と主張とを矛盾なく結びつける論拠を示したツゥールミン・モデルや効果的なビジネス文書の構造など)を考えながら、いくつかのエッセイの論理の「破たん部分」を発見してもらったり、ある「事実」からどのような仮説を導き出すことができるのかを、ケースメソッド授業で行った。ケースメソッドは米国のBSで重視されている授業方式である。ケースとはある人物や企業の問題状況を説明している資料であるが、そのケースを受講者に事前に配布し、そのケースをケースの課題にしたがって分析してきてもらい、授業当日はその課題についてディスカッションを行ってゆく授業スタイルである。普段このような思考方法を意識的には行っていない受講者は多いに戸惑ったことが分かる。皆さん、発言を求められると自信なげに応えておられたり、私の側から解説をしても「まだ、頭がもやもやとしています」といったコメントが返ってきたりした。しかし、それだからこそ、この科目の成果は大きいと考えられる。実際に、初回の授業(入校式直後の授業です)と比べ、最終回の4回目の授業では、事前レポートも「意識的に」クリティカルに(かつロジカルに)思考した結果が随所に見られるようになった。また、提出が義務付けられている最終の「振り返りレポート」でも、「今までの感覚的な論理の組み立てや事実や情報の無批判的な受容、あるいは前提や仮定を不変の初期条件と考えていた思考方法を反省しています。今後はこのクリティカルシンキングで学習したいくつかの理論的フレームワークを仕事に活用してゆきたいと思っています」という声が多く聞かれた。

是非、皆様も受講してみてください。これまでとは違う世界が見えてきますよ!

授業風景から組織マネジメントII-リーダーシップを身につける-

経営戦略研究科 教授 大内 章子

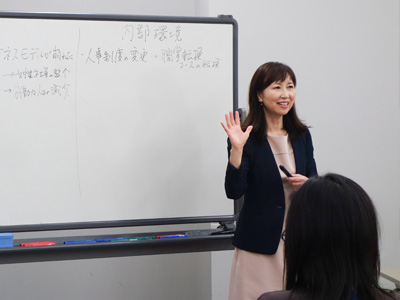

組織マネジメントI、II、IIIは女性リーダー育成コースの根幹となる科目です。「組織マネジメントII-リーダーシップを身につける-」では、「組織マネジメントI-キャリアと働き方を考える-」をベースにして、チームビルディングで求められる人間関係構築力、リーダーシップを身につけていただき、「組織マネジメントIII-問題解決・意思決定力を高める-」に橋渡しをしていきます。リーダーシップを身につけるには、自分がリーダーシップを直接経験したり、すごいと思えるリーダーと一緒に仕事をする中でリーダーの言動を観察したりすることが最も近道と考えられています。しかし、会社などでは男性の方が女性よりリーダーになるチャンスが多く、また職位が高い上司の下で仕事することにも恵まれている一方で、これまで多くの女性はそうした経験が多くありませんでした。そんな女性でも、実は、リーダーという公の立場になくてもリーダーシップを発揮したり観察したりする場面があるものです。そうした過去・現在の経験を振り返りながら内省をし、理論で肉付けしながら自分にとってのリーダーシップのあり方を表現し、実践していけばリーダーシップを身につけることができます。

組織マネジメントI、II、IIIは女性リーダー育成コースの根幹となる科目です。「組織マネジメントII-リーダーシップを身につける-」では、「組織マネジメントI-キャリアと働き方を考える-」をベースにして、チームビルディングで求められる人間関係構築力、リーダーシップを身につけていただき、「組織マネジメントIII-問題解決・意思決定力を高める-」に橋渡しをしていきます。リーダーシップを身につけるには、自分がリーダーシップを直接経験したり、すごいと思えるリーダーと一緒に仕事をする中でリーダーの言動を観察したりすることが最も近道と考えられています。しかし、会社などでは男性の方が女性よりリーダーになるチャンスが多く、また職位が高い上司の下で仕事することにも恵まれている一方で、これまで多くの女性はそうした経験が多くありませんでした。そんな女性でも、実は、リーダーという公の立場になくてもリーダーシップを発揮したり観察したりする場面があるものです。そうした過去・現在の経験を振り返りながら内省をし、理論で肉付けしながら自分にとってのリーダーシップのあり方を表現し、実践していけばリーダーシップを身につけることができます。

この授業には3つの特徴があります。一つ目は、エクササイズによって自分のことや周りの上司・同僚・部下との関わりを振り返り、講義によってリーダーシップの理論を交えながら、グループワークにより深く話し合うことです。グループワークの最後には、模造紙にまとめて全員の前で話し合いの成果を発表していただきます。グループでの真剣な、時に笑顔も混じる話し合いは、自身の内省に彩りを加えてくれます。二つ目は、ビジネススクールで行われるケースメソッド授業です。受講生には実際のリーダーのケースを予め配布して、授業当日までに「○○開発の成功に大きな功績を果たしたリーダーA氏の行動をリーダーシップの観点から分析しなさい」、「X社長が行った組織変革をどのように評価するか」といった設問に対する回答を考えてきてもらいます。講義で紹介した理論や各自の経験を基にして考えてきた回答を持ち寄って、授業ではグループやクラスでディスカッションをしていきます。三つ目はゲスト講師招聘です。ゲスト講師にはリーダーシップを発揮してきた仕事経験をティップスとともにお話しいただきます。そのお話を基に、受講生がゲスト講師のリーダーシップを分析します。またゲストと受講生の間で議論が交わされます。そのテーマとしては、例えば「組織変革に際して、どのように人を巻き込んでいるのか?」、「年上の部下に対してどうリーダーシップを発揮するのか?」など、受講者が実務で疑問に思っていることが挙がります。

この授業には3つの特徴があります。一つ目は、エクササイズによって自分のことや周りの上司・同僚・部下との関わりを振り返り、講義によってリーダーシップの理論を交えながら、グループワークにより深く話し合うことです。グループワークの最後には、模造紙にまとめて全員の前で話し合いの成果を発表していただきます。グループでの真剣な、時に笑顔も混じる話し合いは、自身の内省に彩りを加えてくれます。二つ目は、ビジネススクールで行われるケースメソッド授業です。受講生には実際のリーダーのケースを予め配布して、授業当日までに「○○開発の成功に大きな功績を果たしたリーダーA氏の行動をリーダーシップの観点から分析しなさい」、「X社長が行った組織変革をどのように評価するか」といった設問に対する回答を考えてきてもらいます。講義で紹介した理論や各自の経験を基にして考えてきた回答を持ち寄って、授業ではグループやクラスでディスカッションをしていきます。三つ目はゲスト講師招聘です。ゲスト講師にはリーダーシップを発揮してきた仕事経験をティップスとともにお話しいただきます。そのお話を基に、受講生がゲスト講師のリーダーシップを分析します。またゲストと受講生の間で議論が交わされます。そのテーマとしては、例えば「組織変革に際して、どのように人を巻き込んでいるのか?」、「年上の部下に対してどうリーダーシップを発揮するのか?」など、受講者が実務で疑問に思っていることが挙がります。

こうして、過去の経験、新しい知識や理論、現場の実務の点と点が結ばれて線に、線と線が結ばれて面になり、そして面と面が合わさって立体になるように、各自のリーダーシップが築かれていきます。この後、現場で日々実践していけば自信を持ってリーダーシップを発揮できる日が来るでしょう。リーダーシップは生まれつき持っているものではなく、自ら身に付けていくものです。一人でも多くの女性がリーダーシップを発揮して、活力ある組織、社会を作っていってくれることを願っています。

こうして、過去の経験、新しい知識や理論、現場の実務の点と点が結ばれて線に、線と線が結ばれて面になり、そして面と面が合わさって立体になるように、各自のリーダーシップが築かれていきます。この後、現場で日々実践していけば自信を持ってリーダーシップを発揮できる日が来るでしょう。リーダーシップは生まれつき持っているものではなく、自ら身に付けていくものです。一人でも多くの女性がリーダーシップを発揮して、活力ある組織、社会を作っていってくれることを願っています。

授業風景から-アクションラーニング-株式会社ヒューマンラボ取締役 船越 伴子

アクションラーニングとは、文字通り「アクション=行動」しながら「ラーニング=学習」をすることです。仕事や職場のなかで起こる問題をチームで検討し、その解決策を立案して実践する過程のなかで、組織、チーム、個人の力を育成していく、チーム学習と問題解決の手法です。具体的には、半年をかけ授業(4回の集まり)とフィールドワーク(職場活動)を展開します。まずはチームとして取り組む共通テーマを掲げ、仕事や職場の問題解決に取り組みます。そのプロセスをチームで互いにサポートしあい、進捗を確認しながらより望ましい方向に行動修正し問題解決を促進させていくというものです。そして、この学習プロセスのなかでリーダーとして必要な問題解決能力、意思決定力、支援型リーダーシップ力、チームビルディング力などの能力が磨かれます。つまり、これまでの授業で得た様々な経営知識や理論を行動に結びつけ、成果を高めることで、まさしく名実ともにリーダーとなっていくことを目的に、この授業が取り入れられているのです。

アクションラーニングとは、文字通り「アクション=行動」しながら「ラーニング=学習」をすることです。仕事や職場のなかで起こる問題をチームで検討し、その解決策を立案して実践する過程のなかで、組織、チーム、個人の力を育成していく、チーム学習と問題解決の手法です。具体的には、半年をかけ授業(4回の集まり)とフィールドワーク(職場活動)を展開します。まずはチームとして取り組む共通テーマを掲げ、仕事や職場の問題解決に取り組みます。そのプロセスをチームで互いにサポートしあい、進捗を確認しながらより望ましい方向に行動修正し問題解決を促進させていくというものです。そして、この学習プロセスのなかでリーダーとして必要な問題解決能力、意思決定力、支援型リーダーシップ力、チームビルディング力などの能力が磨かれます。つまり、これまでの授業で得た様々な経営知識や理論を行動に結びつけ、成果を高めることで、まさしく名実ともにリーダーとなっていくことを目的に、この授業が取り入れられているのです。

実際に、チームメンバーは会社が違う、組織が違う、職種も違う、仕事も違うというなかでチーム活動を進めていきます。当然、考え方やこれまでのやり方の違いから意見のぶつかり合いもあり得ます。互いを理解しあい、認め合うことに相当な時間と努力が必要となります。仕事、家庭やプライベート、授業に加え、こうした時間を作るわけですから物理的にも精神的にもかなり大変です。しかしながら、チームメンバーとの繰り返しのダイアローグや、それに基づいた行動から見えてくる小さな成果に、チームの共有・共感が生まれ、多角的視点や新たな考えへの気づきや学びが見い出され、言わばダイバーシティ・マネジメント力を鍛えることにもつながっているのです。実際、何度も話し合うなかで、「これまで考えたこともない点を質問されてハッとした」「営業はそういう視点で捉えることを初めて知った」「これまでは職場でも部下たちに自分の考えを押しつけてきたように思う。部下の考えを引き出すことで部下も自信が出てきたようだ」など、“違いや多様性”を活かすことが組織活性化につなげられることを経験から実感しているようです。

実際に、チームメンバーは会社が違う、組織が違う、職種も違う、仕事も違うというなかでチーム活動を進めていきます。当然、考え方やこれまでのやり方の違いから意見のぶつかり合いもあり得ます。互いを理解しあい、認め合うことに相当な時間と努力が必要となります。仕事、家庭やプライベート、授業に加え、こうした時間を作るわけですから物理的にも精神的にもかなり大変です。しかしながら、チームメンバーとの繰り返しのダイアローグや、それに基づいた行動から見えてくる小さな成果に、チームの共有・共感が生まれ、多角的視点や新たな考えへの気づきや学びが見い出され、言わばダイバーシティ・マネジメント力を鍛えることにもつながっているのです。実際、何度も話し合うなかで、「これまで考えたこともない点を質問されてハッとした」「営業はそういう視点で捉えることを初めて知った」「これまでは職場でも部下たちに自分の考えを押しつけてきたように思う。部下の考えを引き出すことで部下も自信が出てきたようだ」など、“違いや多様性”を活かすことが組織活性化につなげられることを経験から実感しているようです。

チームテーマとしては、「周りを巻き込む」「ビジョンを浸透させる」「職場のコミュニケーションをもっと活性化する」など各チームで決定し、掲げて取り組みます。そのなかで、役員や上司を動かした人、部下育成に努めた人、個々バラバラの職場をチームとして機能させた人など、さまざまな成果があがりました。最終回の授業では活動の成果を発表いただきますが、その発表も理論やフレームワークに基づいて分析されたものであり、また堂々と自信に満ち溢れており、リーダーとしての成長を互いに確認しあうものになりました。知識の習得だけでもなく、スキルを身につけるだけの学習でもなく、判断基準となる理論と実務スキルが結びつき、自分のなかで確立されていく授業であり、このハッピーキャリアプログラムならではの授業と言えるでしょう。

チームテーマとしては、「周りを巻き込む」「ビジョンを浸透させる」「職場のコミュニケーションをもっと活性化する」など各チームで決定し、掲げて取り組みます。そのなかで、役員や上司を動かした人、部下育成に努めた人、個々バラバラの職場をチームとして機能させた人など、さまざまな成果があがりました。最終回の授業では活動の成果を発表いただきますが、その発表も理論やフレームワークに基づいて分析されたものであり、また堂々と自信に満ち溢れており、リーダーとしての成長を互いに確認しあうものになりました。知識の習得だけでもなく、スキルを身につけるだけの学習でもなく、判断基準となる理論と実務スキルが結びつき、自分のなかで確立されていく授業であり、このハッピーキャリアプログラムならではの授業と言えるでしょう。

授業風景から-コーチング&ファシリテーション-株式会社ヒューマンラボ 代表取締役 瓜生稔

おおよそアカデミックな学問を学ぶ風景ではないかもしれない。ハッピーキャリアプログラムの中では、ひょっとすると異端ではと危惧している。それは、コーチングやファシリテーションが必要になるシーンというのは、決して教室の中ではなく、現実の職場や生活の場にあるからだ。「机上の学問ではなく、実学としての学び」、「一期一会の精神」を強調するのもそこにある。豊かな人生を描いていく、また素晴らしいキャリアを築いていく、そんな1ページに、こんな、少々型破りの授業があってもよいのではと思い、今のところ、我儘を通させていただいている。教室では毎回笑い声が絶えない。受講生のにぎやかなおしゃべりが始まると、講師が静止しても止まらない。あまりにも大きな声で笑いあう教室を、隣の部屋から覗かれたことも・・・。そんな授業風景ではある。学んでいるのは「コーチング&ファシリテーション」。ハッピーキャリアプログラムでは、「女性リーダー育成コース」と「女性の仕事復帰・起業コース」の2コースを展開している。「コーチング&ファシリテーション」は、この女性リーダーと仕事復帰、起業という異なるニーズを持ったメンバーに参加いただいている。職場のリーダーとして、なかなか組織に適応できない部下や後輩の育成に苦労し、また、無理難題を押し付け、自分の提案を受け入れようとしない上司にプレッシャーを与えられ、それでも、何とか組織と人を良い方向に動かしたい、自ら成長を遂げたいと願っているメンバー。子育てのために休職し、復職が近づくにつれ、果たして自分は復職できるのだろうか、どうすれば、すっかり取り残された環境や人間関係に適応できるのだろうか、と不安を抱え、悩んでいるメンバー。また、起業の夢やアイデアは膨らむものの、果たして周りの人達を、自分の想いの方向に気持ちよく動かすことができるのだろうかと、途方に暮れているメンバー。こんな人たちが「コーチング&ファシリテーション」の門戸をたたき、入講してくる。

おおよそアカデミックな学問を学ぶ風景ではないかもしれない。ハッピーキャリアプログラムの中では、ひょっとすると異端ではと危惧している。それは、コーチングやファシリテーションが必要になるシーンというのは、決して教室の中ではなく、現実の職場や生活の場にあるからだ。「机上の学問ではなく、実学としての学び」、「一期一会の精神」を強調するのもそこにある。豊かな人生を描いていく、また素晴らしいキャリアを築いていく、そんな1ページに、こんな、少々型破りの授業があってもよいのではと思い、今のところ、我儘を通させていただいている。教室では毎回笑い声が絶えない。受講生のにぎやかなおしゃべりが始まると、講師が静止しても止まらない。あまりにも大きな声で笑いあう教室を、隣の部屋から覗かれたことも・・・。そんな授業風景ではある。学んでいるのは「コーチング&ファシリテーション」。ハッピーキャリアプログラムでは、「女性リーダー育成コース」と「女性の仕事復帰・起業コース」の2コースを展開している。「コーチング&ファシリテーション」は、この女性リーダーと仕事復帰、起業という異なるニーズを持ったメンバーに参加いただいている。職場のリーダーとして、なかなか組織に適応できない部下や後輩の育成に苦労し、また、無理難題を押し付け、自分の提案を受け入れようとしない上司にプレッシャーを与えられ、それでも、何とか組織と人を良い方向に動かしたい、自ら成長を遂げたいと願っているメンバー。子育てのために休職し、復職が近づくにつれ、果たして自分は復職できるのだろうか、どうすれば、すっかり取り残された環境や人間関係に適応できるのだろうか、と不安を抱え、悩んでいるメンバー。また、起業の夢やアイデアは膨らむものの、果たして周りの人達を、自分の想いの方向に気持ちよく動かすことができるのだろうかと、途方に暮れているメンバー。こんな人たちが「コーチング&ファシリテーション」の門戸をたたき、入講してくる。

ゴールは明瞭だ。

①影響力を発揮するために必要な要因とスキルが分かった!

②これまで良い関係ができなかった理由が分かった!

③早くコーチングやファシリテーションをやりたい!

と思っていただくこと。

と思っていただくこと。

というのも、リーダーとして上司や部下をなぜ動かせないか、その要因の一つは「影響力が発揮できていない」から。周りの人とうまくいくかが不安になるのは、「どうすれば良い人間関係を築けるかの、原理原則を知らない」ため。そして、まさにこれらを可能にするのがコーチング、ファシリテーションというスキルなのだ。

これらの根本は「合意を形成できるかどうか」にある。コーチングとファシリテーション、名と体は別だが、その根底にあるのは、いかに良い合意をし、互いの目的を達成するかである。4回の講座では、この合意形成をテーマとし、上司や部下・後輩との合意形成をコーチングという手法として、周りの人や集団の合意形成を、ファシリテーションという手法として、講義やグループ討議、さらには演習や実習を通じ、「実学として」、「一期一会の精神」で学び取っていただく。その過程で、教室中に受講生の心の底からの笑い声が響くのだ。